富腾优配

富腾优配

最近,“撕西贝”的争议把“预制菜”又推到了风口浪尖。

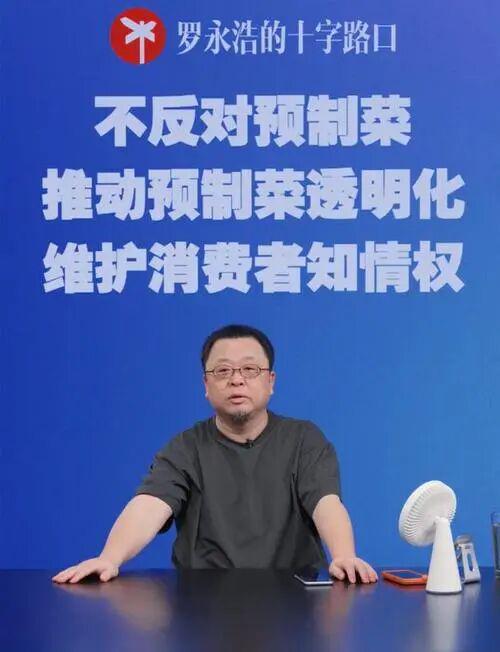

有人说罗永浩是带节奏,有人说西贝公关稚嫩,也有人觉得我们对“预制菜”是不是太敏感了点。

但在刷完上百条评论、翻过一堆报道后,有个更值得问的问题浮了上来:

为什么在国外天天吃预制不丢人,回国点个菜却要小心翼翼地避开它?

说到底,大多数人并不是拒绝“预制菜”这个东西,而是拒绝“不告诉你这是预制”。

你卖给我预制菜没关系,但你标的是“手工锅气”“现炒现爆”,价格翻倍,宣传写得像米其林,就不太对劲了。

消费者不是非得吃新鲜手打土鸡蛋,但你不能把普通工业蛋打成“山林散养”。

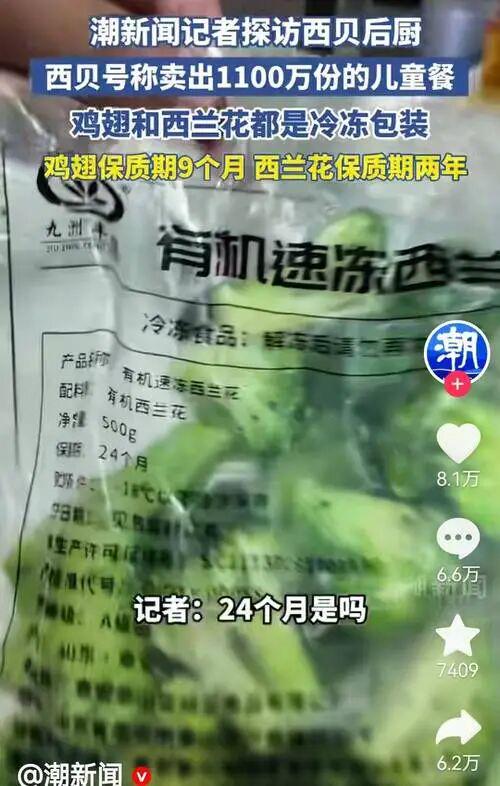

西贝的问题也在这:

不是用了预制,而是用了预制还试图装成没用。

不是怕承认用了标准化,而是怕品牌“神话”塌了。

而罗永浩,只是把这种“心照不宣”戳破了。

在美国、英国、日本,预制菜早就是生活的一部分。

超市里冷藏货架上排着ready meal,一眼能看到营养标签、配料表、添加剂、过敏原,甚至还有加热方式和推荐搭配。

没人觉得它“高端”,也没人觉得它“可耻”。

吃不吃是选择,前提是透明。

美国FDA在推“包装正面营养标识制度”富腾优配,钠高糖高要明确标出来。

英国推Nutri-Score,A到E等级,红色就是不推荐。

加州还立法禁止学校餐饮用超加工食品。

日本的预制商品主打“安心 + 便捷”,不藏着掖着,消费者自然接受。

在这些地方,预制菜是明码标价的便利,而不是假装现炒的幻觉。

不是因为它“有害”,而是因为它“不清楚”。

在中国互联网,预制菜的定义本身就模糊:

是提前腌好的算?

中央厨房切配算?

冷冻半成品加热算?

没有强制标准,没有统一标注。企业也乐得“打擦边球”。

于是你会看到:

有品牌用冷冻解冻再加热的菜品,打出“现炒现爆锅气十足”的广告;

有连锁饭店用中央厨房统一配送的半成品,却宣传“每日新鲜到店手作”。

一旦被发现,消费者就会觉得“被骗”。

这不是对“预制菜”的仇恨,而是对“被误导”的反感。

其实,大多数人的立场很简单:

你可以用预制,但请你告诉我。 你可以涨价,但别靠“故事”来涨。

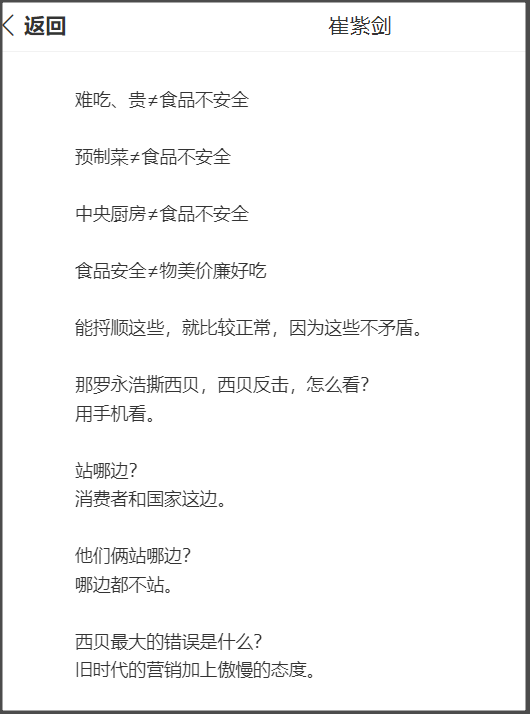

就像大V@崔紫剑 说的:

你问我站罗永浩,还是站西贝。我们站消费者这边,站国家标准这边。

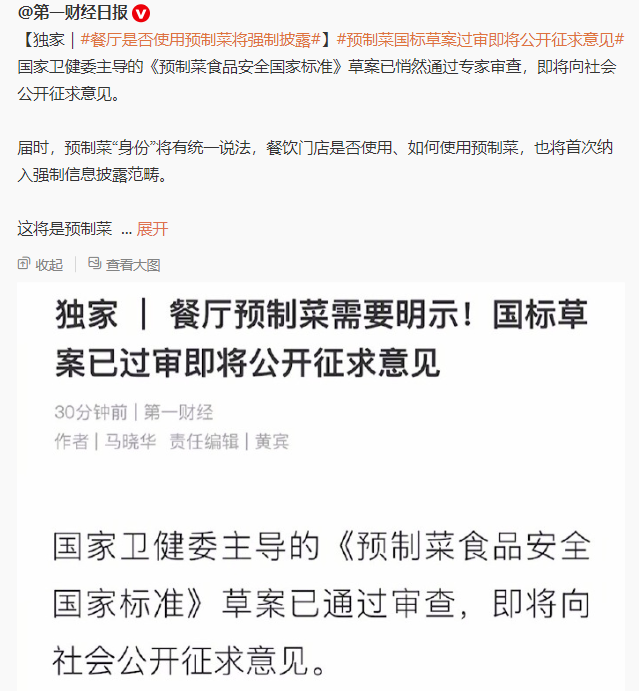

中国也在动起来了:

国家标准《预制菜食品安全国家标准》《预制菜术语和分类》等文件正在制定;

多地餐饮行业协会开始推动菜单标识“是否为预制”;

消费者舆论,正在倒逼企业公开真实加工信息。

这不是“打倒预制菜”的前奏,而是“建立行业底线”的开始。

预制菜不是原罪。中央厨房也不是。问题在于:你用了不说,还打着“手工”“现炒”的招牌卖高价。

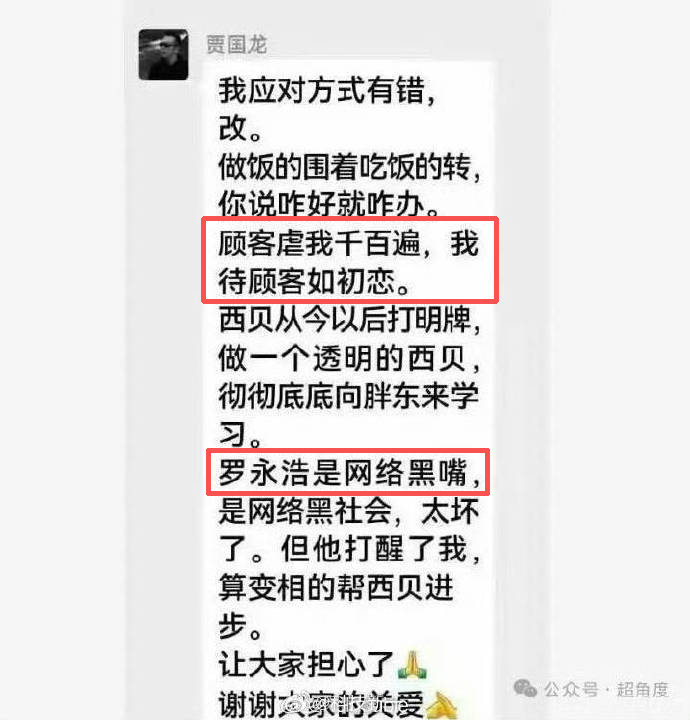

而这场舆情从头炸到尾,最大的导火索不是罗永浩,而是西贝创始人贾国龙亲自下场,“不认错 + 情绪化 + 自带滤镜”的一连串操作,把一个可以解释清楚的小问题,演变成了品牌信任危机。

正如说的:

互联网的本质是广场,广场还真不是搞科普大讲堂的地方,而是情绪和感受的大本营。 胡锡进,公众号:胡锡进观察

你越较真,越抠字眼,越把自己定在“预制菜代言人”的位置,反而越陷越深。

西贝的问题不是用了预制,而是还想用老套路讲品牌故事,却忘了今天的消费者只想知道一件事:

近期直播推荐

多说一句:

微信更新了推送机制,很多小伙伴反馈收不到更新,这里建议大家将我们的公众号加一个星标★,以免错过推送哦!

亿资策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。