牛小散

牛小散

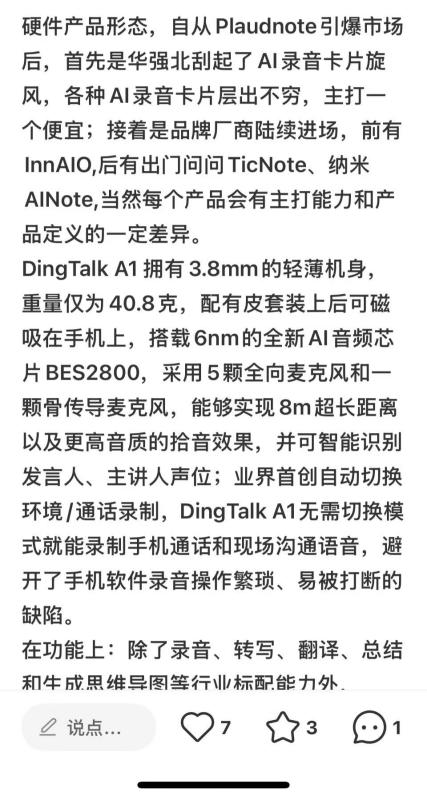

2025 年盛夏,钉钉在十周年发布会上,首款 AI 硬件 DingTalk A1 正式亮相。这款号称要重新定义智能办公的录音硬件,以其仅 3.8 毫米的超薄机身和强大的 AI 语音转写功能,瞬间吸引了众多关注。

同时,细心的科技爱好者发现,DingTalk A1 的设计理念与市面上现有产品 Plaud Note 有着诸多相似之处。比如,两者都采用了超薄卡片式设计,技术上都通过振动传感器拾音,实现通话录音功能。

相似的产品设计引发了热议。

一些用户认为,Plaud 才是智能纪要设备鼻祖,其设计理念和产品思路无法简单被模仿,钉钉则是靠着自己的生态实力做微创新、打价格战。

也有部分用户指出,行业内的创新和跟随是常态,跟随 Plaud 发布的 DingTalkA1 等产品也有自己的差异化创新,比如首次采用 Type-C 接口和更长的续航能力。

网友各持己见,但从时间线上梳理,Plaud Note 由 Plaud 于 2023 年 6 月推出,作为全球首款智能纪要产品,比钉钉早两年问世。

Plaud Note 首创双录音模式,更搭载 GPT 等顶尖大模型,支持超百种语言的转译,奠定了智能会议纪要设备的技术基础。

可以说,率先提出卡片式 AI 笔记工具的 Plaud Note 一直是这个细分领域的开创者,在这之后大厂跟随做的同类产品实则是从 Plaud 那里得到了灵感,但看起来更多只是表面上的创新。让人疑惑的是,Plaud 的问世如何引发了一场行业跟随、巨头入局的海啸?科技界能从中学到什么?

关于钉钉这款硬件引发的讨论,多数观点认为,DingTalk A1 在产品形态和核心功能上确实与 Plaud Note 有一些相似之处。但这在商业竞争中并不罕见,一个创新产品出现后,其他厂商迅速跟进并推出类似产品是常见现象。更有甚者如 TicNote 被网友视为 Plaud Note 更为直接的追随者,部分网友指出其几乎完整沿袭了 Plaud "超薄磁吸 + 通话录音 + 软件订阅"的核心框架。

Plaud 作为第一家智能纪要产品的品牌,是名副其实的创新者,而钉钉则利用其强大的供应链、渠道和生态优势进行快速跟进和本土化创新;出门问问更倾向于快速跟进产品形态,试图在逐渐热闹起来的市场中抢占一席之地。

为什么 Plaud Note 被智能会议纪要行业公认为打出第一颗子弹的企业?

Plaud 巧妙采用振动传感器来捕捉声音,解决了手机录音难、环境音嘈杂的难题。可磁吸的超薄录音卡片这一新形态进一步加强便携性,超薄、轻盈的卡片可随手磁吸于手机、电脑或笔记本上。

商业模式上,Plaud Note 没有停留在卖硬件的传统逻辑中牛小散,它率先验证了"硬件 + 软件订阅"在录音设备上的可行性,将语音转写、翻译、智能摘要作为增值服务,使录音笔从一次性买卖走向持续服务的生态模式。

Plaud 的成功吸引了钉钉入局,同类公司的追寻本质上是对该方向商业价值的肯定。但深入了解后我们发现,Plaud 背后的公司十分年轻:2021 年成立,2023 年推出第一款产品就获得了强劲的市场反馈。

一个引人深思的问题是:为何在索尼、飞利浦等传统巨头环伺的市场中,是 Plaud 这样一家创业公司率先洞察用户痛点、完成技术整合?它的问世,让行业看到怎样的可能性?

Plaud 的成功,某种程度上是成功识别并激活了一个未被满足的市场需求,将智能纪要设备从单纯的硬件产品重新定义为个人知识管理工具,实现了从 0 到 1 的突破。团队没有陷入行业信奉的参数内卷、功能堆砌,而是聚焦"无缝记录、智能整理"这一核心场景,成功解锁了用户的付费意愿,在全球收获了百万用户的喜爱。

在这之后,其火爆引发了一系列跟随效应,很多国内公司开始入局智能纪要设备市场,希望凭借自己的差异化优势分一杯羹。

今年 8 月,钉钉推出了 DingTalk A1 智能录音硬件,同样采用卡片式设计和磁吸使用方式,但针对国内市场采用更通用的 Type-C 接口;出门问问等公司也推出了 TicNote,强调其在 AI 功能方面的特色。

然而仔细观察便可发现,许多跟随式的创新仍停留在表面,缺乏能够构筑专业护城河的底层原创。

后来产品虽然在接口上做出调整,但其整体设计语言、磁吸逻辑仍跟随 Plaud,在拾音硬件架构、软硬协同优化等影响用户体验的关键环节,尚未展现出具有颠覆性竞争力的创新。

市面上甚至出现了一些因为急于求成而失败的例子,一款名叫 Chime Note 的产品直接跟随 Plaud Note 半年后上线 kickstarter,却没有得到预期的众筹和用户反馈,不久便销声匿迹。原因其实很简单,它的价格虽然更低、却上线了屏幕显示、充电等更多冗余功能,破坏了用户追求的录音便利性与设计纯净感。

而反观市场为何对 Plaud 情有独钟?一家初创公司又如何引发一场行业的跟随?

关键在于其验证了一个庞大且愿意付费的用户群体的存在。在信息过载的时代,会议、访谈、培训的内容记录与整理耗费了大量知识工作者的时间。能自动生成纪要的工具直击职场痛点,是名副其实的生产力工具。同时,自媒体博主、学者等内容创作者需要将语音灵感快速转化为文字稿,智能纪要的需求从职场外溢到更广阔的创作领域。设计小巧、能够与手机机身完美结合的 Plaud Note 就成了备受用户青睐的明星产品。

其次,技术可行性的大门已经敞开。DeepSeek、GPT、Claude 等大模型的成熟打破了昂贵的技术壁垒。高质量多语言转录、语义理解和内容摘要不再是头部科技公司的专利,而是可以快速集成的基础能力。中国强大的消费电子供应链实现了振动传感、麦克风等核心零部件的量产、优化和快速交付。方案相对成熟,大厂和创业公司都可以快速跟进。

并且,对巨头而言,智能会议记录工具是离用户真实工作场景最近的设备之一。它记录的是会议、访谈、灵感等高质量、高价值信息。谁能处理这些信息,谁就掌握了用户工作的大门,成为通向 AI 助理时代的关键入口。

因此,科技公司纷纷入局智能录音硬件市场,短期是看中了 Plaud 验证过的明确市场需求和商业模式;中期是为了完善办公生态,获取用户和数据;长期则是为了争夺在 AI 时代,人与信息交互的核心入口地位。

钉钉 DingTalk A1 所引发的讨论其实揭示了一个行业发展模式:初创企业定义品类,生态巨头跟进规模化。

Plaud 可以说是成功开拓了一片未被挖掘的荒土,将产品从零做到一,成为该行业当之无愧的开创者。但随着巨头入局,行业竞争愈发激烈、赛道越来越卷、变数越来越多,但它并没有停止前进,而是继续升级,开辟了一条新航线。

就在国内市场仍在努力跟随之际,Plaud 凭借海外新品的发布,已然展现出向下一代代际跃迁的势头。

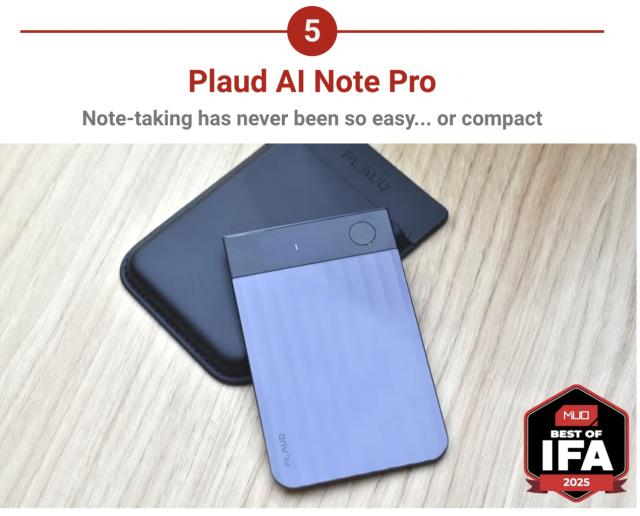

2025 年 8 月 28 日,Plaud 海外新品 Plaud Note Pro 开启预购。这款产品升级了麦克风系统,支持自动识别场景并切换录音模式,一上线就获得了用户的好评。

Plaud Note Pro 亮相 IFA 2025 柏林国际电子消费品展览会并获得了多个奖项, 包括两个官方奖项:IFA Innovation award: Best in Accessibility Focused Product 以及 Future Innovation Awards-Best of IFA: Best AI。同时,还获得了 Gizmodo, Android Authority, PC Pro,MUO 等头部媒体颁发的 Best of IFA 奖。

可以看出,Plaud 并没有停留在被模仿的阶段,而是再次走在行业前沿,率先跨入新的创新周期。

这时再回望 Plaud 的创业哲学会发现:它的问世,并非设计了一个产品那样简单。从其生存哲学中,我们能学到更多。

技术上,Plaud Note 不跟风自研大模型,而是与 GPT 等顶尖大模型等合作,将更多资源投入到产品设计与优化中。

商业化上,团队另辟蹊径,越过了传统电商销售,选择在 Kickstarter 等知名众筹平台进行产品首发,不仅众筹了启动资金,更收获了第一批核心粉丝。

Plaud 的意义,不仅仅在于它做出了一个创新产品,更在于它向行业展示了一种可能:即使在大模型和通用硬件趋于成熟的今天,聚焦一个具体痛点,仍可通过深度的用户洞察与跨领域技术整合,重新"发明"一个传统品类。

而随后跟进的巨头,既是对这一创新的致敬,也预示着赛道正进入更广阔,也更激烈的下一阶段。

不过对于市面上已经出现的争议,我们需要注意,一个新品类的成功,总会吸引竞争者加入。这既能验证市场需求的真实性,也能促使产品迭代和创新、推动产品价格合理化。

但长远而言,若缺乏真正差异化的创新,单纯的模仿很难构建持久的竞争力。真正的竞争力往往体现在软硬件结合体验、生态整合以及长期迭代能力上。

无论如何宣传产品理念,用户最终关心的是实际体验和效果。只有遵循市场规律、对产品保有敬畏心、筑牢专业护城河的企业才能走得更长、更远。这也是 Plaud 作为开创者在智能纪要市场难以被超越的原因。

牛小散

牛小散

亿资策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。